“йӮЈжҳҜдёҖдёӘиў«ж—¶й—ҙжҠӣејғе·Ід№…зҡ„еӨҸеӨ©дёӢеҚҲгҖӮ”зңӢеҲ°жүҚи®©жүҺиҘҝпјҲиөӨ·жЎ‘еҚҺпјүе°ҸиҜҙйҮҢзҡ„иҝҷеҸҘејҖеӨҙпјҢжғҠдәҶжҲ‘дёҖи·ігҖӮжғҠдәҶжҲ‘дёҖи·іпјҢжҲ‘е°ұж°ёиҝңи®°дҪҸдәҶиҝҷдёӘеҸ«жүҺиҘҝзҡ„дәәгҖӮи®°еҫ—еӨҡе№ҙеүҚиҜ»дәҶгҖҠж јжһ—з«ҘиҜқгҖӢйҮҢзҡ„дёҖдёӘејҖеӨҙпјҢ“йӮЈжҳҜдёҖдёӘжўҰжғіе°ұиҰҒеҸҳжҲҗзҺ°е®һзҡ„йҒҘиҝңеҸӨд»ЈгҖӮ”е°ұжҳҜиҝҷеҸҘиҜқдҪҝжҲ‘ж°ёиҝңзҲұдёҠдәҶз«ҘиҜқгҖӮ

и®°дҪҸжүҺиҘҝпјҢиҝҳдёҚд»…д»…еҸӘжҳҜиҝҷдёӘзӢ¬ејӮеҸҲзүӣж°”зҡ„е°ҸиҜҙејҖзҜҮпјҢеӣ д»–иҝҳжҳҜжҲ‘еңЁеҢ—дә¬йІҒйҷўзҡ„еҗҢеӯҰгҖӮеңЁйІҒйҷўпјҢиҝҷдёӘзІ—еЈ®зҡ„й»‘еӨ§жұүз»ҷдәәзҡ„жңҖеҲқеҚ°иұЎдјјдёҖеӨҙеҮ¶жӮҚзҡ„й«ҳеҺҹйҮҺзүҰзүӣпјҢеҸҜдёҖзӣёеӨ„пјҢдҪ дјҡеҸ‘зҺ°пјҢиҝҷжҳҜдёҖеӨҙжҶЁе®һзҡ„зүҰзүӣгҖҒиҮӘеңЁзҡ„зүҰзүӣпјҢд»–зҡ„зңјзҡ®еӯҗз»ҸеёёеңЁеЎҢи’ҷзқҖпјҢе°ҫе·ҙз”©ж‘ҮзқҖеңЁйӮЈе„ҝйЈҹиҚүжҲ–еҸҚеҲҚе‘ўпјҒеҳҙйҮҢиҝҳдјҡеҸ‘еҮә“иҖ¶иҖ¶……”зҡ„ж¬ўеҸ«пјҢеӨ§е®¶жҲҸз§°д»–жҳҜ“ж¬ўеҝ«зҡ„иҖҒжүҺиҘҝ”гҖӮ

йІҒйҷўзҡ„зҸӯйҮҢпјҢжҲ‘е’ҢжүҺиҘҝдёҖи§ҒеҰӮж•…пјҢжҳҜиө°зҡ„жңҖиҝ‘пјҢзҺ©зҡ„жңҖеҘҪзҡ„е…„ејҹгҖӮдёҺд»–жҠ•зјҳпјҢжҲ‘йҰ–е…ҲжӣҙжҳҜеҜ№д»–еҮәиә«зҡ„иҝҷдёӘи—Ҹдәәж°‘ж—Ҹж„ҹи§үдәІеҲҮпјҢ被他们йӮЈз§ҚеӨ©з”ҹеҜ№дёҮзү©зҡ„зҸҚжғңе’Ң敬з•ҸпјҢйӮЈз§Қж…ҲжӮІеҝғиӮ жүҖжү“еҠЁгҖӮйҡҫеҝҳеңЁи®°еҪ•зүҮгҖҠ第дёүжһҒгҖӢйҮҢпјҢи—Ҹж—ҸдәәеҮәиЎҢпјҢеҸ‘зҺ°е…¬и·ҜдёҠзҲ¬ж»ЎдәҶе°Ҹиҷ«еӯҗпјҢеӨ§е®¶е°ұиҮӘеҠЁйқ иҫ№еҒңдёӢиҪҰеӯҗпјҢе°Ҹеҝғең°жҚЎжӢҫиҷ«еӯҗпјҢжҠҠе®ғ们用жүӢжҚ§зқҖпјҢз”ЁиЎЈиҘҹе…ңиө·пјҢеҶҚж”ҫеӣһе®үе…Ёзҡ„иҚүең°гҖӮйҡҸзқҖйӮЈжҚЎиҷ«еӯҗзҡ„дәәи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡпјҢиҪҰйҳҹд№ҹи¶ҠжҺ’и¶Ҡй•ҝпјҢзӣҙеҲ°жҠҠе…¬и·ҜдёҠзҡ„иҷ«еӯҗжүҫе№ІеҮҖпјҢиҪҰйҳҹжүҚзј“зј“зҰ»еҺ»гҖӮеҪұзүҮйҮҢпјҢи—Ҹ民们ж”ҫзү§зҡ„зҫҠеңҲйҒӯзӢјзҫӨиўӯеҮ»пјҢи®ёеӨҡзҫҠеҸӘиў«е’¬жӯ»пјҢж„ӨжҖ’зҡ„зү§дәәеңЁиҝҪеҮ»зӢјзҫӨж—¶пјҢйҒҮеҲ°дәҶдёҖзӘқе°ҸзӢјеҙҪпјҢ他们з«ҹ然жҠҠзӢјеЁғеёҰеҲ°е®¶йҮҢпјҢз”ЁиҖҒзӢје’¬жӯ»зҡ„зҫҠиӮүе–ӮйЈҹе®ғ们гҖӮ

иЎҢиө°еңЁйқ’и—Ҹзҡ„и·ҜдёҠпјҢдҪ еёёеёёеҸҜд»ҘзңӢеҲ°йӮЈдәӣзЈ•й•ҝеӨҙжңқеңЈзҡ„и—ҸдәәпјҢ他们дёҚйЎҫзғҲж—Ҙй…·жҡ‘дёҺеҜ’еҮүдҫөиўӯпјҢдёҖжӯҘдёҖеҸ©еӨҙең°еҺ»жӢүиҗЁгҖҒеҺ»еҶҲд»ҒжіўеҲҮжүҫеҜ»йӮЈеә„дёҘзҡ„ж•‘иөҺпјҢ他们дә”дҪ“жҠ•ең°жңқжӢңеӨ§ең°е’Ңиҝңж–№пјҢиҮӘе·ұе°ұжҳҜйӮЈзүҮй«ҳеҺҹдёҠзҡ„еңЈиҖ…е’ҢзҘһзҒөпјҢиҝҷж ·зҡ„ж°‘ж—ҸжҖҺиғҪдёҚд»Өдәә敬仰呢пјҒж— з–‘пјҢжүҺиҘҝд№ҹжҳҜиҝҷе…¶дёӯзҡ„дёҖе‘ҳгҖӮ

дёҺжүҺиҘҝдәІиҝ‘пјҢиҝҳеңЁдәҺе’Ңд»–иҮӯе‘ізӣёжҠ•гҖӮиҝҷ家дјҷжһҒзҲұиҜ»д№ҰпјҢд»–зҡ„жЎҢеӯҗдёҠгҖҒжһ•еӨҙж—ҒгҖҒ马桶иҫ№йғҪжҳҜд№ҰпјҢе Ҷеҫ—й«ҳй«ҳеҸ еҸ пјҢи®©дәәд»°и§ҶгҖӮиҖҢдё”жҜҸж¬ЎеҺ»д»–зҡ„жҲҝй—ҙпјҢйғҪжҳҜдёҚеҗҢзҡ„дёҖжү№д№ҰгҖӮд»–зҡ„д№ҰпјҢд»ҘеӨ–еӣҪеӨ§дҪң家зҡ„зҝ»иҜ‘дҪңе“Ғеұ…еӨҡпјҢеҮЎжҳҜеҜјеёҲ们еңЁи®Іеә§ж—¶жҸҗеҲ°зҡ„еҸӨд»ҠдёӯеӨ–гҖҒдё–з•Ңеҗ„ең°зҡ„ж–ҮеӯҰеҗҚдҪңпјҢд»–жҳҜжғіеҠһжі•еҝ…жүҫдёҚеҸҜпјҢиҝҮдёҚдәҶеҮ еӨ©пјҢд»–зҡ„жүӢдёҠе°ұиғҪжҗңзҪ—еҲ°йӮЈдәӣе®қиҙқгҖӮд»–иҝҳжҳҜдёҖдҪҚй«ҳзғ§зҡ„з”өеҪұиҝ·пјҢд»ҺдёҠеӨ§еӯҰејҖе§Ӣе·Із»ҸзңӢдәҶеҮ зҷҫйғЁдјҳз§ҖеҪұзүҮпјҢд»–зңӢйҒҚдәҶи®ёеӨҡдё–з•Ңзә§з”өеҪұеӨ§еёҲзҡ„зі»еҲ—дҪңе“ҒпјҢеҜ№дјҠжң—иҜ—дәәеҜјжј”йҳҝе·ҙж–ҜгҖҒеўЁиҘҝе“ҘеҜјжј”дәҡеҲ©жЎ‘еҫ·зҪ—·еҶҲиҗЁйӣ·ж–Ҝ·дјҠзәійҮҢеӨҡгҖҒж„ҸеӨ§еҲ©еҜјжј”еҗүиөӣиҙқ·йҳҝжүҳзәійӣ·гҖҒеёҢи…ҠеҜјжј”е®үе“ІзҪ—жҷ®жҙӣж–ҜгҖҒдҝ„зҪ—ж–ҜеӨ§еҜјжј”еЎ”еҸҜеӨ«ж–Ҝеҹәзҡ„дҪңе“ҒдәҶеҰӮжҢҮжҺҢгҖӮд»–зңӢз”өеҪұдёҚе…үжҳҜд»…д»…зғӯзҲұпјҢиҖҢзү№еҲ«еңЁж„ҸеҶ…дёӯзҡ„е°ҸиҜҙе…ғзҙ гҖӮеҸҜд»ҘиҜҙпјҢеҜ№д»–зҡ„е°ҸиҜҙеҶҷдҪңеҪұе“ҚдёҚе°ҸгҖӮжӣҙжҳҜеңЁд»–зҡ„еӨ§еҠ иөһиөҸдёӢпјҢд»–еҗ‘жҲ‘жҺЁиҚҗдәҶзҡ„еҚҒеҮ йғЁеҪұзүҮпјҢиҝҷдәӣд»ӨдәәеҸ«з»қзҡ„зүҮеӯҗе®һеңЁжҳҜеҘҪзҡ„дёҚеҫ—дәҶпјҢеҸҜи§ҒжүҺиҘҝзҡ„е®ЎзҫҺж°ҙеҮҶжңүеӨҡеҺүе®ігҖӮ

д»ҘдёҠиҜҙдәҶи®ёеӨҡзңӢдјјдёҺжүҺиҘҝе°ҸиҜҙж— е…ізҙ§иҰҒзҡ„дёңиҘҝпјҢ并йқһж— иҜқжүҫиҜқгҖӮдёҖдёӘеҶҷдҪңиҖ…зҡ„дәәз”ҹиғҢжҷҜе’Ңж—Ҙеёёз»ҸйӘҢзҡ„иҺ·еҫ—пјҢеҫҖеҫҖеҜ№дҪңе“Ғиө·зқҖдё»еҜјдҪңз”ЁгҖӮдәәжҳҜе®№еҷЁпјҢдҪ иЈ…иҝӣд»Җд№ҲпјҢеҶіе®ҡдҪ еҖ’еҮәзҡ„жҳҜд»Җд№ҲпјҢеҮӨеҮ°з»қдёҚдјҡз”ҹеҮәйёЎд»”жқҘпјҢиҖҒйј з”ҹиҖҢе°ұдјҡжү“жҙһжҳҜеӨ©жҖ§гҖӮ

жүҺиҘҝжқҘиҮӘйқ’жө·е®үеӨҡи—ҸеҢәдёҖдёӘз”ҹй•ҝиүҜе–„дёҺж…ҲзҲұзҡ„е°Ҹжқ‘еә„пјҢиҝҷдёӘжҖҖзқҖиҜ—еҝғзҡ„е°‘е№ҙпјҢйҖҡжҷ“и—ҸиҜӯе’ҢжұүиҜӯпјҢжҲҗе№ҙеҗҺеҺ»еҫҖеүҚжІҝеҹҺеёӮжұӮеӯҰпјҢдёҚд»…жҺҘи§Ұж–°жҪ®дәӢзү©пјҢеҸҲиҜ»дәҶйӮЈд№ҲеӨҡзҡ„д№ҰпјҢзңӢдәҶйӮЈд№ҲеӨҡдёҖжөҒзҡ„еҪұзүҮпјҢиҝҷдәӣдёңиҘҝиЈ…иҝӣд»–еҝғйҮҢпјҢиӮҜе®ҡеёҰз»ҷд»–жӣҙејҖйҳ”зҡ„ж–°и§Ҷи§үпјҢж–°й«ҳеәҰгҖӮеҗҢж—¶пјҢиҝҷдәӣеҹҺеёӮзҡ„з”ҹжҙ»иЈ…еӨҮд№ҹеҝ…然дҪҝд»–жҲҗдәҶдёӘеҚҒи¶ізҡ„зҺ°д»ЈдәәгҖӮжҜ•дёҡеҗҺзҡ„жүҺиҘҝиҮӘ然з•ҷеңЁдәҶеҹҺеёӮе·ҘдҪңпјҢеҪ“д»–е®ү家еёӮдә•пјҢдёәз”ҹеӯҳжү“жӢјд№ӢдҪҷпјҢд»–еӣһжңӣжқҘи·ҜпјҢжү“йҮҸиө·йӮЈдёӘеӣһдёҚеҺ»зҡ„ж•…д№ЎпјҢиҝҷд№ҹиҮҙдҪҝеҶҷиҜ—еӨҡе№ҙзҡ„жүҺиҘҝзӘҒ然改йҒ“е°ҸиҜҙеҲӣдҪңдәҶгҖӮ

иҜ—жӯҢиҜҙдёҚе®Ңзҡ„иҜқдәӨз»ҷе°ҸиҜҙгҖӮе…¶е®һпјҢе°ҸиҜҙд№ҹжҳҜиҜҙиҜқпјҢжҳҜдёҖдёӘеҜӮеҜһзҡ„дәәиҜҙз»ҷиҮӘе·ұгҖҒиҜҙз»ҷдәә家еҗ¬зҡ„иҜқгҖӮеҲқж¶үе°ҸиҜҙд№Ӣж—¶зҡ„жүҺиҘҝжӣҫж“Қз»ғиҝҮеҮ зҜҮеҹҺеёӮйўҳжқҗпјҢиҝҷдәӣдҪңе“ҒиҷҪ然жҳҫеҫ—йқ’涩дёҖиҲ¬пјҢдҪҶд»–йӮЈз§ҚзҢӣзғҲж–°йІңзҡ„жҺўеҜ»ејҸеҶҷдҪңпјҢи•ҙеҗ«зқҖеӢғеҸ‘з”ҹжңәгҖӮ

йҡҸеҚіпјҢд»–жҠҠ笔еҠӣиҪ¬еҗ‘иҮӘе·ұжңҖиҜ—ж„ҸгҖҒжңҖжІүйҮҚзҡ„еҹӢи—ҸиғһиЎЈд№Ӣең°——ж•…д№ЎпјҢеҶҷеҮәдәҶзі»еҲ—зҡ„“еҚ“йҰҷеҚЎ”е°ҸиҜҙпјҢд»–д»Ҙж–ҮеӯҰе‘ҪеҗҚзҡ„“йҰҷ”еӯ—пјҢдҪҝдәәжғіиө·дәҶ“йҰҷе·ҙжӢү”гҖҒ“йҰҷж јйҮҢжӢү”иҝҷдәӣжңүзқҖеӨ©е ӮиҲ¬иғңжҷҜзҡ„иҜҚпјҢжғіиө·дәҶи®ёеӨҡд»Өе‘іи§үе’Ңж„ҹи§үзҫҺеҘҪзҡ„дәӢзү©пјҢжғіиө·дәҶ“йҰҷ”еҗҢ“д№Ў”е’Ң“жғі”иҝһз»“зҡ„ж„ҸжҖқгҖӮ

з»Ҹе№ҙзҡ„еҹҺеёӮз”ҹжҙ»д№ӢеҗҺпјҢжүҺиҘҝејҖе§ӢеӣһйҰ–ж•…д№ЎпјҢд»–еңЁз”Ёж–Үеӯ—еӣһ家гҖӮ“ж–ҮеӯҰзҡ„жң¬иҙЁжҳҜиҜ—дёҺжҖқгҖӮ”“иҜ—дәәзҡ„еӨ©иҒҢжҳҜиҝҳд№ЎгҖӮ”еҝҳдәҶиҝҷжҳҜжҹҗдёӘдҪң家е’ҢиҜ—дәәжӣҫиҜҙзҡ„дёӨеҸҘиҜқйҒ“еҮәдәҶеҶҷдҪңзҡ„ж №жәҗпјҢеҫ·еӣҪдҪң家еҗӣзү№·ж јжӢүж–Ҝд№ҹиҜҙпјҡ“еҘҪзҡ„е°ҸиҜҙеҫҖеҫҖиҜһз”ҹдәҺиҜ—гҖӮ”е…¶е®һпјҢиҝҷж—¶зҡ„жүҺиҘҝд»Қ然жҳҜиҜ—дәәпјҢжҳҜе°ҸиҜҙиҜ—дәәпјҢжҳҜд»Ҙд»–жңҖжӢҝжүӢзҡ„ж–№ејҸжқҘиЎЁиҫҫеҜ№ж•…д№Ўзҡ„иҜ—ж„Ҹжғ…жҖҖгҖӮд»Һд»–зҡ„гҖҠжңҖеҗҺзҡ„зҢҺдәәгҖӢгҖҒгҖҠжҖҖеҝөеҸ«жүҺиҘҝзҡ„зӢ—гҖӢгҖҒгҖҠзҷҪж°ҙй»‘ж°ҙгҖӢгҖҒгҖҠе°Ҹй•ҮдәӢ件гҖӢгҖҒгҖҠзҲ·зҲ·жҳҜжҲ‘зҡ„еүҚдё–гҖӢгҖҒгҖҠ1986е№ҙзҡ„йӣЁиЎЈгҖӢгҖҒгҖҠдёҖзүҮзүҮзҷҪдә‘дјјзҡ„зҫҠжҜӣгҖӢзӯү“еҚ“йҰҷеҚЎ”зі»еҲ—е°ҸиҜҙзҡ„еҶҷдҪңдёӯеҸҜд»ҘзңӢеҮәпјҢд»–жүҫеҲ°дәҶеҶҷдҪңжҜҚеңҹпјҢеҶҷеҮәдәҶеҪ“еүҚиҮӘе·ұжңҖеҘҪзҡ„дҪңе“ҒгҖӮ

жүҺиҘҝеқҰиЁҖпјҢд»–жҠҠиҮӘе·ұзҡ„ж•…д№Ўе‘ҪеҗҚдёә“еҚ“йҰҷеҚЎ”пјҢд№ҹжҳҜеҸ—дәҶзҰҸе…ӢзәідёҖз”ҹеҸӘеҶҷйӮ®зҘЁеӨ§зҡ„ең°ж–№пјҢд№”дјҠж–Ҝзҡ„йғҪжҹҸжһ—зі»еҲ—пјҢ马尔е…Ӣж–ҜеҜ№й©¬еӯ”еӨҡе°Ҹй•Үзҡ„ејҖжҺҳејҸеҶҷдҪңпјҢиҺ«иЁҖзҡ„й«ҳеҜҶдёңеҢ—д№Ўзі»еҲ—е°ҸиҜҙзҡ„еҗҜеҸ‘гҖӮд»–иҰҒеңЁиҝҷйҮҢжһ„е»әиҮӘе·ұзІҫзҘһдёҠзҡ„ж•…д№ЎпјҢе®ҢжҲҗж–ҮеӯҰе®ЎзҫҺж„Ҹд№үдёҠзҡ„иҮӘжҲ‘иҝҪй—®е’Ңж—¶з©әжғіиұЎгҖӮ

дҪңдёәдёҖжұүең°иҜ»иҖ…пјҢиҜ»дәҶд»–йғЁеҲҶзҡ„“еҚ“йҰҷеҚЎ”е°ҸиҜҙпјҢжҲ‘жӣҙеӨҡзҡ„иў«д»–ж–Үеӯ—йҮҢзҡ„йӮЈз§Қзү№ж®Ҡзҡ„“ејӮе‘і”жүҖеҗёеј•гҖӮдёҖиҜҙиө·йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹпјҢдәә们дјҡжғіиө·йӮЈйҮҢзҡ„йӣӘеұұеңЈж№–пјҢжғіиө·дҪӣеҹҹд№Ӣең°иҷ”иҜҡзҡ„дҝЎеҫ’пјҢжғіиө·е®ғзҡ„еҘҮејӮе’ҢзҘһз§ҳжқҘгҖӮжүҺиҘҝзҡ„е°ҸиҜҙйҮҢд№ҹжңүиҝҷдәӣе…ғзҙ пјҢдёҚиҝҮиҝҷдәӣйғҪжҳҜе°ҸиҜҙиғҢеҗҺзҡ„еҪұеӯҗпјҢдёҚеҚ дё»иҰҒпјҢеҸӘжҳҜж·»еҠ дәҶе°ҸиҜҙзҡ„е‘ійҒ“иҖҢе·ІгҖӮ жүҺиҘҝе°ҸиҜҙйҮҢдё»дҪ“е‘ҲзҺ°зҡ„жҳҜдёҖзҫӨйІңжҙ»зҡ„дәәпјҢжҳҜиў«зҺ°д»Јз»ҸжөҺж–ҮеҢ–еҶІеҮ»зҡ„дәәзү©пјҢжӣҙжҳҜеҪ“дёӢзғӯй—№зҡ„з”ҹжҙ»гҖӮ

еҰӮжһңиҜҙиҜӯиЁҖжҳҜжөҒж°ҙпјҢйӮЈд№ҲеҸҷиҝ°жҳҜжІійҒ“пјҢеҘҪе°ҸиҜҙжҳҜжөҒж°ҙеёҰеҠЁжІійҒ“зҡ„иҮӘ然иө·дјҸиҝҮзЁӢпјҢжөӘиҠұжҳҜе®ғиҝ·дәәзҡ„зҡ®иӮӨпјҢиғҪеј•дәәе…ҘиғңеҗҜеҸ‘иҜ—дёҺжҖқжүҚжҳҜе®ғзҡ„жң¬иҙЁгҖӮ

жүҺиҘҝзҡ„е°ҸиҜҙиҜӯиЁҖзҒөеҠЁеҸҲдҝҸзҡ®пјҢеҸҷиҝ°д№ҹжһҒиҮҙиҖҢж–°йІңгҖӮеҰӮд»–еңЁзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙгҖҠзҷҪж°ҙй»‘ж°ҙгҖӢжҸҸиҝ°пјҡ“еӨӘйҳіеғҸжӢҙеңЁжңЁжЎ©дёҠзҡ„иҖҒзӢ—дёҖиҲ¬пјҢеңЁз©әж—·зҡ„еӨ©е®ҮеҺҹең°жү“иҪ¬дёҚеҠЁгҖӮ”“йҒҘиҝңзҡ„дёңеұұйЎ¶дёҠпјҢеӨ©з©әе®Ңе…ЁеҸ‘зҷҪпјҢеӨ©ең°й—ҙиЈӮејҖдәҶеҫҲеӨ§зҡ„зјқйҡҷпјҢеӨ©ең°жёҗжёҗеҲҶејҖгҖӮ”“йӮЈеә§еҜӮйқҷзҡ„жқ‘еә„еғҸй»‘жқҝдёҠзҡ„з”»дёҖж ·пјҢзһ¬й—ҙиў«дё»дәәж“ҰжІЎдәҶгҖӮ”“еҗүе…Ҳзҡ„жӯ»дәЎд»Өжё…жҷЁзҡ„йҳіе…үйғҪеҸҳеҫ—ж®ӢеҝҚиө·жқҘгҖӮ”“жё…жҷЁзҡ„йҳіе…үеғҸиў«йЈҺеҗ№иө·зҡ„и°·еЈідёҖж ·пјҢжІҷжІҷең°йЈҳеҗ‘еҚ“йҰҷеҚЎж–№еҗ‘гҖӮ”еңЁзҙўеҚ—жӯ»еҗҺпјҢд»–иҝҷж ·еҸҷиҝ°пјҡ“дёҖзүҮй»‘еҝғзҡ„дә‘жңөйҖҗжёҗйҒ®дҪҸдәҶеӨӘйҳігҖӮ”“дёҖзҫӨиқҙиқ¶жҜ«ж— жқҘз”ұең°йЈһжқҘпјҢиҗҪеңЁжқЁжҜӣжқӮиҚүдёӣз”ҹиҲ¬зҡ„еӨҙеҸ‘дёҠпјҢеғҸжҳҜеңЁзғӯж°”и…ҫи…ҫзҡ„ж–°йІңзүӣзІӘдёҠзӘҒз„¶еј ејҖдәҶдёҖз°ҮиҠұдёҖж ·гҖӮ”“еӨӘйҳіеғҸе·ЁзҹіжІүе…Ҙжө·еә•дёҖиҲ¬дёҚи§ҒиёӘеҪұпјҢж№–ж°ҙиҲ¬зҡ„еӨ©з©әиҚЎиө·жұЎжөҠзҡ„ж°”жөҒгҖӮ”иҝҷдәӣж–Үеӯ—пјҢдёҚд»…иҗҘйҖ дәҶж°ӣеӣҙпјҢиө·еҲ°дәҶж•ҲжһңпјҢиҝҳеёҰжқҘдәҶе°ҸиҜҙзҡ„зү№ж®Ҡе‘ійҒ“гҖӮ

еңЁжүҺиҘҝзҡ„е°ҸиҜҙйҮҢпјҢиҝҷж ·зҡ„еҘҪиҜӯиЁҖи§Ұзӣ®зҡҶжҳҜпјҢжҒ°дјјжІіжөҒйҮҢзҡ„йұјзҫӨй—ӘзғҒгҖӮеҸҲеҰӮпјҡ“иҝҷеә§е°Ҹй•ҮеғҸдёӘд№ жғҜзқЎи§үзҡ„жҮ’жұүдёҖж ·пјҢеңЁиҚүеҺҹж·ұеӨ„йқҷжӮ„жӮ„ең°зқЎзқҖжҮ’и§үгҖӮ”гҖҠе°Ҹй•ҮдәӢ件гҖӢгҖӮ“еҸҲжҳҜйЈҺе’Ңж—ҘдёҪзҡ„дёҖеӨ©пјҢе№Іе·ҙе·ҙзҡ„еӨ§ең°еғҸеӨҙеҗғйҘұзҡ„иғ–зҢӘпјҢеңЁеҲәзңјзҡ„йҳіе…үдёӢйқҷйқҷең°зқЎжҮ’и§үгҖӮ”“йҳіе…үдёӢпјҢжүҺиҘҝзҡ„и„ёйҖҸзәўйҖҸзәўпјҢе’ҢзҢҙзҡ„еұҒиӮЎжІЎжңүдёӨж ·гҖӮ”гҖҠ1986е№ҙзҡ„йӣЁиЎЈгҖӢгҖӮиҝҷж ·зҡ„иҜӯиЁҖз¬ЁжӢҷеҸҲеҺҡе®һпјҢжңүи¶ЈиҖҢз”ҹеҠЁпјҢиҝҷжҳҜд»–зӢ¬жңүзҡ„жі•е®қгҖӮ

д»–иҝҳеңЁгҖҠдёҖзүҮзүҮзҷҪдә‘дјјзҡ„зҫҠжҜӣгҖӢйҮҢеҶҷеҮәдәҶиҖҒйҳҝеҰҲеҚЎе§ҶйӮЈзәҜеҮҖж— жҹ“зҡ„зҒөйӯӮпјҢеҚЎе§Ҷжӯ»еҺ»йӮЈдёҖеҲ»пјҢд»–еҶҷйҒ“пјҡ“жҲ‘们жҠ¬еӨҙдёҖиө·зңӢеӨ©з©әпјҢйӮЈзҷҪдә‘пјҢзЎ®е®һеғҸеҲҡеҲҡжҙ—иҝҮжҷ’е№ІеҗҺзҡ„зҷҪиүІзҫҠжҜӣпјҢзҷҪдә‘зҷҪеҫ—и®©дәәд»Һеҝғеә•йҮҢеҸ‘дә®гҖӮ”з®Җзҹӯзҡ„39дёӘеӯ—пјҢз»ҷдәәз•ҷдёӢдәҶж·ұй•ҝзҡ„йҒҗжҖқгҖӮ并еңЁгҖҠзҲ·зҲ·жҳҜжҲ‘зҡ„еүҚдё–гҖӢйҮҢпјҢз”ЁдёҖдёӘжғҠдәәзҡ„ејҖеӨҙ“йӮЈжҳҜдёҖдёӘиў«ж—¶й—ҙжҠӣејғе·Ід№…зҡ„еӨҸеӨ©дёӢеҚҲгҖӮ”д»ҘдёҖеҸҘе№іеёёзҡ„з»“е°ҫ“зҲ·зҲ·зҡ„жӯ»еӣ д№ҹи®ёеҸӘжҳҜжғіжҚўжҚўиәҜдҪ“иҖҢе·ІгҖӮ”е°ұиҪ»иҪ»йҒ“еҮәдәҶдәәйӮЈз§ҚејәзғҲзҡ„е‘Ҫиҝҗж„ҹе’ҢжўҰе№»ж„ҹпјҢиҝҷд№ҹи®ёе°ұжҳҜйӮЈзүҮзҘһеҘҮзҡ„еңҹең°иөӢдәҲд»–еӨ©жҖ§зҡ„иғҪеҠӣгҖӮ

д»ҘдёҠжө…и°ҲдәҶиҜ»жүҺиҘҝе°ҸиҜҙзҡ„дёҖдәӣж„ҹи§ҰпјҢеҪ“然他е°ҸиҜҙдёӯиҝҳжңүдёҚе°‘дәҹеҫ…е®Ңе–„зҡ„ең°ж–№гҖӮиӯ¬еҰӮпјҡеҜ№жұүиҜӯиҜҚз»„зҡ„жҠҠжҸЎдёҚеӨӘеҮҶзЎ®пјҢеҸҷиҝ°зҡ„зј“ж…ўжӢ–жІ“зӯүгҖӮжүҺиҘҝиҝҳе№ҙиҪ»пјҢжӯЈеҖјеҲӣдҪңзҡ„жңҖдҪіе№ҙеҚҺпјҢзӣёдҝЎйҡҸзқҖеҶҷдҪңзҡ„ж·ұе…ҘпјҢд»–зҡ„дҪңе“Ғдјҡжӣҙд»Һе®№еңҶж¶ҰпјҢд№ҹзӣёдҝЎд»–дјҡеҲӣдҪңеҮәжӣҙеӨҡжӣҙдјҳз§Җзҡ„“еҚ“йҰҷеҚЎ”е°ҸиҜҙпјҢеӣ дёәд»–е·ІжҠҠ笔еӨҙжүҺиҝӣиҮӘе·ұзҡ„еҝғйӯӮд№Ӣең°пјҢзҘқж„ҝд»–зҡ„жҺҳиҝӣиғҪејҖеҮәдҪӣе…үжқҘпјҢзҘқж„ҝд»–иғҪжҠҠдёҖдёӘдәәзҡ„ж•…д№ЎдёҠеҚҮеҲ°ж–ҮеӯҰж„Ҹд№үдёҠзҡ„ж•…д№ЎпјҢдёҠеҚҮеҲ°дёҖдёӘж°‘ж—Ҹзҡ„ж•…д№ЎпјҢдәәзұ»зҡ„ж•…д№ЎгҖӮиҝҳеӣ дёәпјҢж— и®әеңЁж–ҮеӯҰйҮҢиҝҳжҳҜеңЁз”ҹжҙ»дёӯпјҢдёҖдёӘдәәе°ұжҳҜж•ҙдёӘдё–з•ҢпјҢдёҖдёӘдәәе°ұжҳҜж•ҙдёӘдәәзұ»пјҢдёҖдёӘдәәзҡ„жӮІиӢҰж¬ўе–ңе°ұжҳҜдҪ жҲ‘зҡ„йҮҚжј”еӨҚеҲ¶гҖӮ

еҺҹеҲҠдәҺгҖҠйқ’жө·ж№–гҖӢ2019е№ҙ第2жңҹ

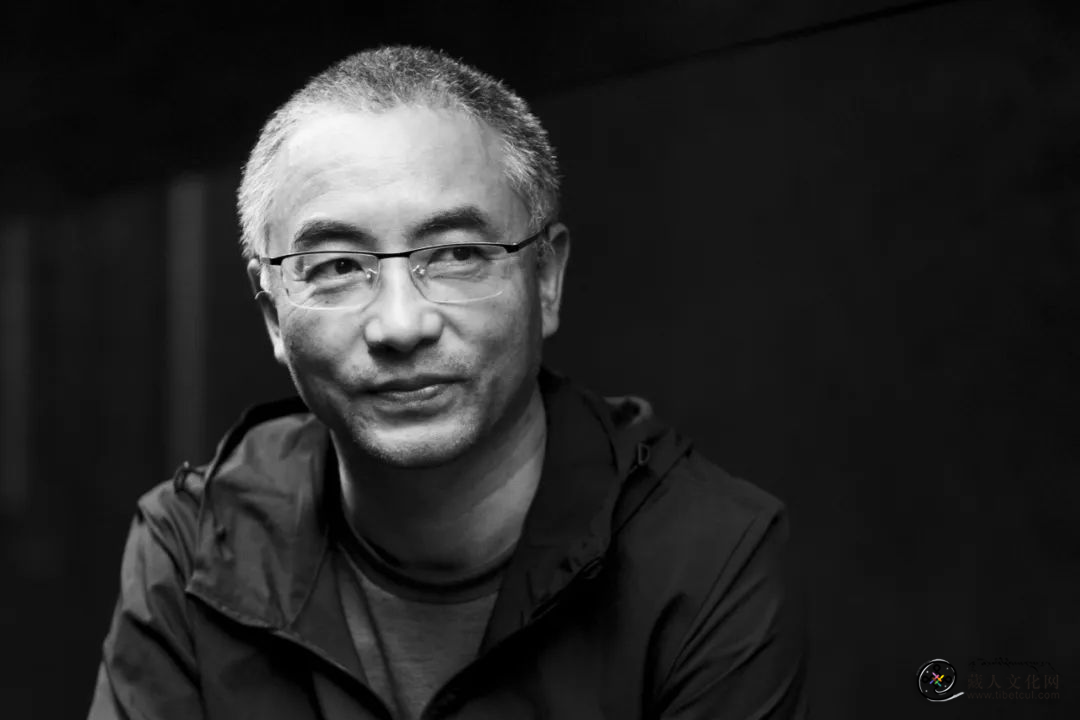

иҖҒзӮ№пјҢ姓代пјҢеҗҚж•ҰзӮ№гҖӮжӣҫе°ұиҜ»дәҺйІҒиҝ…ж–ҮеӯҰйҷўз¬¬дёүеҚҒдёүеұҠй«ҳз ”зҸӯгҖӮз”ҹиҮӘиұ«иҘҝеҚ—е°ҸзӣҶең°пјҢжҙ»еңЁж–°з–ҶеЎ”е…ӢжӢүзҺӣе№ІеӨ§жј иҫ№зјҳпјҢзҺ°еұ…ж–°з–Ҷе…өеӣўз¬¬дёҖеёҲйҳҝжӢүе°”еёӮпјҢи§…йЈҹдәҺеӘ’дҪ“гҖӮеҘҪиҜ»д№ҰпјҢз—ҙж–Үеӯ—пјҢ еҶҷжңүиҜ—жӯҢгҖҒж•Јж–ҮгҖҒиҜ„и®әзӯүгҖӮ

жүҚи®©жүҺиҘҝпјҢи—Ҹж—ҸпјҢ笔еҗҚдёәиөӨ·жЎ‘еҚҺгҖӮйқ’жө·иҙөеҫ·дәәпјҢз”ҹдәҺ1979е№ҙ12жңҲ21ж—ҘгҖӮжҜ•дёҡдәҺиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰпјҢйІҒиҝ…ж–ҮеӯҰйҷўз¬¬дёүеҚҒдёүеұҠй«ҳз ”зҸӯеӯҰе‘ҳпјҢдёӯеӣҪдҪң家еҚҸдјҡдјҡе‘ҳпјҢжӣҫеҸӮеҠ е…ЁеӣҪ第дёғеұҠйқ’е№ҙдҪң家еҲӣдҪңдјҡи®®пјҢ2015е№ҙгҖҒ2017е№ҙдҪңе“ҒдёӨж¬Ўе…ҘйҖүдёӯеӣҪдҪңеҚҸе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰйҮҚзӮ№дҪңе“Ғжү¶жҢҒйЎ№зӣ®гҖӮеңЁгҖҠз« жҒ°е°”гҖӢгҖҠиҘҝи—Ҹж–ҮиүәгҖӢгҖҠеІ—е°–жў…жңөгҖӢ гҖҠж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰгҖӢгҖҠж–ҮиүәжҠҘгҖӢгҖҠдёӯеӣҪдҪң家зҪ‘гҖӢзӯүжҠҘеҲҠзҪ‘з«ҷеҸ‘иЎЁе°ҸиҜҙгҖҒиҜ—жӯҢгҖҒж•Јж–ҮзӯүеҸҢиҜӯдҪңе“ҒгҖӮ е·ІеҮәзүҲж•Јж–ҮйҡҸ笔йӣҶгҖҠжҖқз»ҙд№ӢеәҰгҖӢ гҖҒиҜ—жӯҢйӣҶгҖҠз¬ӣеЈ°жӮ жӮ гҖӢгҖҠиөӨжЎ‘еҚҺзҡ„иҜ—гҖӢгҖҒзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙйӣҶгҖҠжүҚи®©жүҺиҘҝзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙйӣҶгҖӢгҖҠж··жІҢеІҒжңҲгҖӢгҖҒй•ҝзҜҮе°ҸиҜҙгҖҠж®ӢжңҲгҖӢгҖҒзҝ»иҜ‘дҪңе“ҒгҖҠе·ҙй»ҺеңЈжҜҚйҷўгҖӢгҖҠж»ҙйӣЁзҡ„жқҫзҹігҖӢзӯүгҖӮжӣҫиҺ·з¬¬дёғеұҠе…ЁеӣҪеҪ“д»Је°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰж–°дәәеҘ–гҖҒ第дә”еұҠйқ’жө·йқ’е№ҙж–ҮеӯҰеҘ–гҖҒ第дәҢеұҠйқ’жө·зңҒйҮҺзүҰзүӣеҺҹеҲӣдҪңе“ҒжҸҗеҗҚеҘ–гҖҒ第дёғеұҠйқ’жө·зңҒж–ҮеӯҰиүәжңҜеҘ–гҖҒ第дә”еұҠз« жҒ°е°”ж–ҮеӯҰеҘ–гҖҒ第дёҖеұҠеІ—е°–жў…жңөж–ҮеӯҰеҘ–гҖҒ第дёүеұҠиҫҫиөӣе°”ж–ҮеӯҰеҘ–гҖҒ第дёүеұҠе…ЁеӣҪеІ—еқҡжқҜи—ҸиҜӯж–ҮеӯҰеҘ–зӯүеӨҡз§ҚеҘ–йЎ№гҖӮ